自贡网讯(记者 廖蓝蕾)即将告别“十二五”,迈入“十三五”。当下,或是若干年后,当我们回望自贡过去的这5年,关键词一定会有一个:改革。

11月25日,顺着平整的村公路,自流井区仲权镇竹元村3组村民刘长久脚步轻快,他的“新家”就在公路边,泥色红瓦的6层小洋房是村里的“地标”建筑。

2013年,我市被国土资源部批准成为全国唯一深化城乡建设用地增减挂钩改革试点市,如今,“新双挂钩”的探索已成效凸显,刘长久获得了补偿款,还享受了购房优惠价,“我一分钱没有多掏,就住上了新房。”

梳理这5年来自贡走过的改革历程,从面上看,貌似波澜不惊,可包括刘长久在内的许多自贡人,生活却发生了翻天覆地的变化, 也在不知不觉中见证了这座城市的变迁——

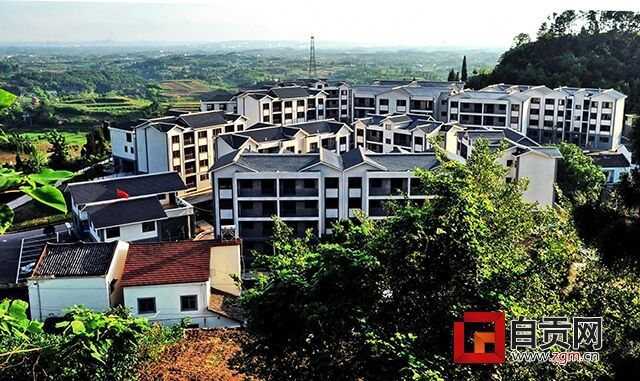

“十二五”期间,我市幸福美丽新村、新村聚居点、农村廉租房建设取得可喜成就。记者 冉昌龙 摄

改革精准发力

实现“十二五”良好开局

2011年是“十二五”开局之年,承前启后的年份,怎么改革,改革哪里?坚持问题导向,改革实现精准发力,成为了“十二五”改革“元年”的总基调。

重点领域改革渐行渐急,只为问题寻出路——

探索出“一活二变三化”的自贡路径,逐步实现了让城乡居民享有同质化的生活条件、均等化的公共服务、平等化的经济社会权利,让城乡居民拥有同等的尊严、公平与均等的机会……城乡一体化发展的壁垒正一步步消除。

新一轮政府机构改革全面完成,事业单位分类改革启动实施,富顺、荣县扩权强县试点稳步推进。财税和投融资体制改革不断深化,全省首家市级村镇银行运营……体制机制改革创新正迸发出前所未有的活力。

扎实推进医药卫生体制改革,基层医疗机构全面实施基本药物制度……群众“看病难、看病贵”初步缓解。

建陶总厂等11户国企成功实施改革,安置职工6326名,2011年的国企改革目标顺利完成。“年度目标”的完成,意义并不止于此,这意味着我市国企改革三年攻坚任务基本完成,共实施了36户困难国企改革。

用“没有硝烟的战争”来形容这场国企改革,一点也不为过。36户企业评估仅值12.9亿元,债务却高达22亿元,巨额改革资金从哪里来?3年时间完成过去10多年的改革任务,时间够吗?2万多名职工需要安置,他们怎么办?

改革关头勇者胜,方法总比困难多。

把职工利益放在改革首位,全市各级联动多渠道筹措10亿元改革资金,不同企业采取不同改制方案,引进战略投资者,采取企业破产重组、租赁经营等方式,12.88亿国有资产被盘活,2.65万名职工得到妥善安置。

适应新常态

改革激发经济发展强大动力

打赢了国企改革攻坚战,自贡实现了轻装上阵。即便是面对明显趋紧的宏观调控,我市经济连续8年实现了14%以上快速增长,社会事业协调发展,各项工作取得了显著成绩,实现了“十二五”良好开局。

但是,真正的冬天来了。

从2012年开始,经济下行压力持续加大,经济发展进入“三期叠加”新常态,形势严峻,稳增长的现实需求会不会延缓促改革的时代脚步?

改革没有止步。

统筹城乡综合配套改革深入实施,农村产权确权颁证基本完成,以确权为基础的农村生产要素开始激活,深化“双挂钩”试点获国土资源部批准,农村股份合作向多元化发展,全市规范流转土地35万亩、林权8.3万亩;

全民医保体系加快建立,基本药物制度进一步巩固,基层医疗卫生机构综合改革成效明显,县级公立医院取消“以药补医”改革全面实施,群众用药负担进一步减轻,食品药品监管体制改革全面完成;

财税改革有序推进,“营改增”试点启动实施,投融资改革成效明显,区县土地储备中心组建运营;

行政体制改革不断深化,行政审批事项保持全省最少,193项权力事项下放乡镇……

2013年,是党的十八大之后开局的第一年。事实证明,只有依靠改革才能激发强大动力,我市的经济增长才能焕发出显著活力。

就在这一年,我市经济社会仍然保持了平稳较快发展,“五个自贡”建设强势推进,主要经济指标增速高于全省、领先川南,全年地区生产总值实现1001.6亿元,这也是我市经济总量首破千亿大关。

蹄疾步稳

吹响全面深化改革冲锋号

2014年,全面深化改革的起步之年,以改革为统领,统筹考虑稳增长、调结构、惠民生、防风险等多重难题……既全面贯彻中央和省上精神,又充分结合自贡实际,这一年,我市坚定前行。

4月11日,《中共自贡市委关于贯彻落实党的十八届三中全会精神全面深化改革的决定》获得市委十一届九次全会审议通过。

至此,自贡吹响了全面深化改革的冲锋号。

市委组建了书记任组长的全面深化改革领导小组,由市委常委牵头负责9个改革专项小组工作, 出台了《投融资体制改革实施方案》等19个专项改革方案,建立审批项目动态调整工作机制等工作,已按方案要求在年内完成。

“营改增”试点、预算绩效管理等改革取得新进展,国企改革继续深化,投融资改革力度加大,落实注册资本认缴制,新一轮土地承包经营权确权登记全面开展,探索建立财政资金量化入股新机制,市农村产权交易中心挂牌运行,社会事业领域改革稳步推进……

蹄疾步稳的“自贡节奏”,与自贡市民生活中的点滴变化悄然“合拍”:由于不再需要提交验资报告,何镇涛只用了1天时间就拿到了新版营业执照;我市首家农村资金互助合作社挂牌营业,159名社员可以采用信用贷款等方式从中获得贷款,资金最快1个工作日内即可到手。

2014年的自贡改革,从政府自身改革上也狠狠动了一“刀”:新一轮政府机构改革基本完成,市级事业单位分类改革扎实开展,扩权强县强镇试点稳步推进,市级行政审批事项取消23项,7项事权下放到区县、14个领域112项事权下放到试点镇,投资项目审批“一窗通”提速77%,减、提之间,政府职能转变越来越快。

时间来到2015年,这一年是全面深化改革的关键之年。关键之年,重点在“全面”、难点在“深化”,意味着改革进入攻坚期和深水期,要敢于啃硬骨头。

建立行政审批“清单制”,进一步取消和下放行政许可事项,新取消市本级非行政许可审批事项2项;放宽市场准入条件,从2015年9月25日起,我市与全省同步实行“三证合一、一照一码”登记模式;在全省率先实现涉税业务“全市通办”;耕地保护经济补偿机制改革试点、工业用地弹性出让年限管理制度改革积极推进;社会治理机制进一步创新,建立完善了区、乡镇(街道)、村(社区)、网格四级联动机制,网格化服务管理实现城乡全覆盖;健全集体领导和个人分工负责相结合的领导制度,进一步完善集体民主科学决策机制;在全省率先制定“三清单一规则”,规范市级部门党组运行……

从城镇到农村,从工业到服务业,从投融资体制到对外开放,从政府自身改革到文化体制,沉睡的资本、土地等被唤醒——五年时间,涉及经济体制、农业农村体制、生态文明体制、文化与社会事业领域、民主法制领域和党建纪检制度等领域内的改革触角,已延伸至我市经济社会发展的各个角落。

对自贡而言,开弓没有回头箭,改革只有起点没有终点,我们将一直保持前行的状态,坚定不移实现全面深化改革目标,风雨无阻,勇往直前。

图说“十二五” 林权改革让村民“林下掘金”

得到改革实惠的农团乡食用菌农民专合社社员展示他们的林权证、股权证。

自林权改革实施以来,我市落实产权面积148.62万亩,发放林权证60.51万本。切实解决了集体林权归属不清、权责不明、利益分配不合理、林农负担过重、经营体制不强、产权流转不规范等问题,激发了广大林农和各种社会力量投身林业建设的积极性,解放和发展了林业生产力。

“今年由于流动资金短缺,用林权证作抵押,在银行贷款10万元用于蘑菇种植,这在以前想都不敢想。”自流井区农团乡草堂村村民古长林向记者介绍说,像他这样用林权证作抵押在银行贷款用于生产的人还有很多,现在他们农团乡食用菌农民专业合作社带动周边100户农户种植食用菌,年产值达1250万元左右。

据了解,全市共扶持发展林业专业合作组织达79家,带动农户5.6万户,合作经营林地面积27.5万亩,带动了林业增效、林农增收。全市林业林权抵押贷款32宗,抵押面积1.2434万亩,贷款金额4689万元,切实解决了资金难题。

罗崇荣是农团乡东升村9组村民,他在林权确权后流转了70多亩林地搞林下生态鸡养殖和中药材种植。他告诉记者,以前一直看好林下经济,可在集体林权没确权时不敢大搞产业,现在好了,产权明晰了,他每年光林下产业就有200多万元的收入。(记者 李涛)

镜头 亮点聚焦

钱往哪里去,地从哪里来?

2013年5月,我市率先在全国尝试“新双挂钩”,设定中心城区和荣县、富顺县三个“挂钩试点区”,节余挂钩周转指标可在本“挂钩试点区”内流转,还将原来先立项、后实施、再验收的顺序,改为实施、立项、验收,缩短了项目建设周期。

我市还制定政策:农民自愿有偿退出宅基地,按照老宅的不同结构,以每亩16万元、18万元、20万元三种标准进行补偿。选择集中居住区安置的农民,按照所在区县的标准,享受优惠政策。

两年多时间过去了,“新双挂钩”探索已成效凸显。

仅在自流井区仲权镇,就有528户2731名村民自愿申请有偿退出宅基地,复垦地块528个,复垦还耕面积1000余亩,复垦后的耕地通过引进业主进行连片规模发展,成了乡村农业转型的载体,也成为了乡镇全域发展、产镇一体的后劲。

2015年国庆期间,竹元村3组村民刘长久一分钱没多掏,不仅搬进了集中安置区的新家,他还成了鲜花基地的工作人员,农闲时去帮忙播种和采摘,一天有60元的收入。“粗粗算了下,今年收入可能要超过15000元呢!”他笑着说。

在仲权镇,先期参与试点的竹元村和群光村村民,都有望增加收入。“2015年两个试点村的农民人均收入预计将达到15000元,收入的提高靠的是产业的发展!”仲权镇党委书记吕泉说。

村里的李淑芳和老伴跟随孩子到了镇上生活,老宅无人看管打理,土地也已流转。“我们选了货币安置,相当于用老宅换了一笔养老钱!”李淑芳的老宅有1亩,折算下来得到21万元的补偿款。

新政策对货币安置不再限制数量,让城乡的流动更加自由:在首批试点的两个区,就已经实行货币化安置了117户710人。“改革新政还增添了配套措施。”市深化改革办公室副主任赵义全介绍,对自愿整户转为城镇居民的,享受与城镇居民均等的社保、教育、就业和户籍政策,同时给予整户每户每亩2万元的养老补助。

事实上,城乡建设用地增减挂钩改革的本质,就是通过引导农民集中居住,将原有的建设用地复垦为耕地,从而腾出建设用地指标流转给亟待发展的城区,再将城区的土地出让收益投入到农村建设中。

当然,这场改革的主体是农民,无论是离开还是留下,改革的最终目的,就是让农民享有公平的选择权,分享社会经济发展成果。(记者 廖蓝蕾)

讲述 我的“十二五”

领到“红本本”后的故事和梦想

讲述人:贡井区五宝镇平房村四组村民 胡成文

我今年43岁,我们这里的小地名叫“高槽门”。

过去这五年,我们一家人过得简简单单。如果要让我说改革带来的变化,那么我在“高槽门”的家,领到了全市首批农村房屋产权证,就是我亲历的“改革故事”了。

2011年12月15日,我很早就起来了,赶到镇政府的时候还不到8点。事实上,市房屋权属登记中心的工作人员当天通知的是10点“领证”,等了两个多小时,我和其他6户人领到了房屋所有权证。大红证件上面清晰地印着:“自房权证集字第000007号;房屋所有权人:胡成文;房屋坐落:贡井区五宝镇平房村四组;登记时间:2011年12月15日;房屋性质:集体土地房屋;规划用途:住宅……”

发证那天来了很多人,市统筹办、市城乡规划建设和住房保障局、市房屋权属登记中心、五宝镇政府的相关人员都来了。后来我了解到,这是我市首次在五宝镇试点农村房屋登记颁证,是首批发放的集体土地《房屋所有权证》,也就是俗称的“农村房屋产权证”,这会为我们农民进入资本市场融资打开突破口。

没想到我成了领证的“第一人”,我和爱人、女儿拿着“红本本”的照片还上了报纸的头条呢!

我当时拿着“红本本”看了很多遍,因为以前只知道家里的宅基地是村集体分给自己的,值不值钱自己并不关心。发证的工作人员告诉我:“你现在有证了,房产证就是房子的‘身份证’,这就表明你是依法取得的房屋所有权!”

“红本本”到手,这意味着我们获得了法律意义上的物权,农民的房屋权益真正给了农民。我想的是拿房子去抵押贷款,建个养猪场,多挣钱点钱,让家人日子过得更好。当时父母和老婆也都支持,后来却因为种种原因,建养猪场的事情就搁置了。

后来两年,五宝镇发展很快,我就在镇上做建筑工作,每个月能挣6000多块钱,家里的小日子过得也还可以。去年过完春节,冲着更多的工钱,我把父母和妻女留在了五宝镇,远赴新疆打工,但是考虑到照顾家里,今年7月我又回到了“高槽门”。

最近看着家里那本红彤彤的房产证,又想起了那年“建养猪场”的梦想。现在,各种各样的改革正在农村进行,我们农民有了更多的机会在家门口实现发家致富,不管是养猪还是种菜,我都想把这个梦想重新捡起来,并实现它。

我今年才43岁,还有足够的时间去抓住好的机会,给父母、老婆和女儿创造越来越好的生活。 (记者 廖蓝蕾 整理)

你可能感兴趣的新闻:

自贡服务业拉动经济作用明显增强 “十二五”以来服务业增加值预计累计将达1400余亿元

王东明在参加自贡代表团审议时强调 重塑四川老工业基地发展辉煌

编辑:Frank

0